「コンプレッサーってなに?Youtube見てもどう変化してるのかよくわからない・・・。もし買うとしたらどれがいいんだろう?」

という疑問に答えます。

本ブログを書いている僕の経歴

- ギター歴 15年

- エフェクター所有数 約200台、使用数 約5000台

- SNSにてエフェクター情報を発信中

僕はとにかくコンプレッサーにこだわっています。演奏中は必ず薄くかけっぱなしにしています。それが僕の音の個性にもなっています。そんな僕は、15台以上のコンプを所有し、50種類ほどのコンプを弾いた経歴があります。本記事では、実際に弾いて「本当におすすめできると感じたコンプレッサー」を13つ紹介します。

加えて「コンプレッサーって何をどう変化させているの?」といったう疑問に、初心者でも直感的にわかるように解説しています。多くの人にとって参考になる内容にしてますので、コンプレッサーを探し中の方はぜひ参考にしてみてください!

この記事を読めば、以下三点が分かります。

- コンプレッサーの「原理」

- コンプレッサーの「使い方」

- あなたに「最適なコンプレッサー」

- BOSS|CS-3 Compressor Sustainer

- BEHRINGER|CS400 Compressor Sustainer

- MXR|M102 Dynacomp

- BECOS|CompIQ MINI Pro Compressor

- One Control|Lemon Yellow Compressor 4K

- One Control|Pale Blue Compressor

- Effects Bakery|Plain Bread Compressor

- XOTIC|SP Compressor

- Limetone Audio|Focus

- Walrus Audio|Deep Six Compressor

- TC ELECTRONIC|HyperGravity Mini Compressor

- A.Y.A tokyo japan|R-COMP

- JHS Pedals|Whitey Tighty

そもそも、コンプレッサーとは?

結論、コンプレッサーは「音量を自動調整するエフェクター」です。

『コンプレッサーとは?』と検索してみると、以下のような回答にたどり着くはずです。

- サスティンを伸ばすエフェクター

- 音量を均一にするエフェクター

- 下手なのを誤魔化すもの、そもそも必要なし

ぶっちゃけ、全部正解です。🙆♂️

色々と使い方はありますが、根本的な原理はただ一つ「音量を自動調整」しているに過ぎません。言い換えると、コンプレッサーは「大きい音量を下げ、小さい音量を上げ、全体の音量を均一にする」という変化をもたらしているだけです。

音量を自動調整した結果として、「サスティンが伸びたり」「下手がごまかせたり」といった使い方ができるエフェクターです。

コンプレッサーの使い方は「3パターン」です。

前述の通り、コンプレッサーは主に3つの使い方があります。

- 音量を均一にする

- サスティン(音の持続時間)を伸ばす

- アタック(弦を弾いた瞬間の音)の音量を大きくする

以下で3パターンの使い方を詳しく説明します。

①音量を均一にする

コンプレッサーを使えば「 自動で全ての弦の音量を均等 」にすることが出来ます。

まさに、この使い方が「下手がごまかせる」の正体です。一つひとつの弦を均一な力でピッキングできるようになるだけで、魔法のように上手く聞こえるのです。

※こちらの動画(0:30~1:00)をご覧いただければ「音量を均一にする」使い方のイメージが掴めると思います。

✔︎好みが分かれる使い方なので注意です。

表情豊かな演奏をしたい人にとっては、自動で音量を揃えられてしまうので、強弱のない「面白味のないサウンド」に感じてしまうことも。自分のプレイスタイルと相談しましょう。

*粒のそろった綺麗なクリーントーンになると感じるので、僕はガッツリ使っています。🙋♂️

ちなみにギター界隈では「音量が均一になる」ことを「粒がそろう」と表現しすることがあります…。ワカリズライデスヨネ。

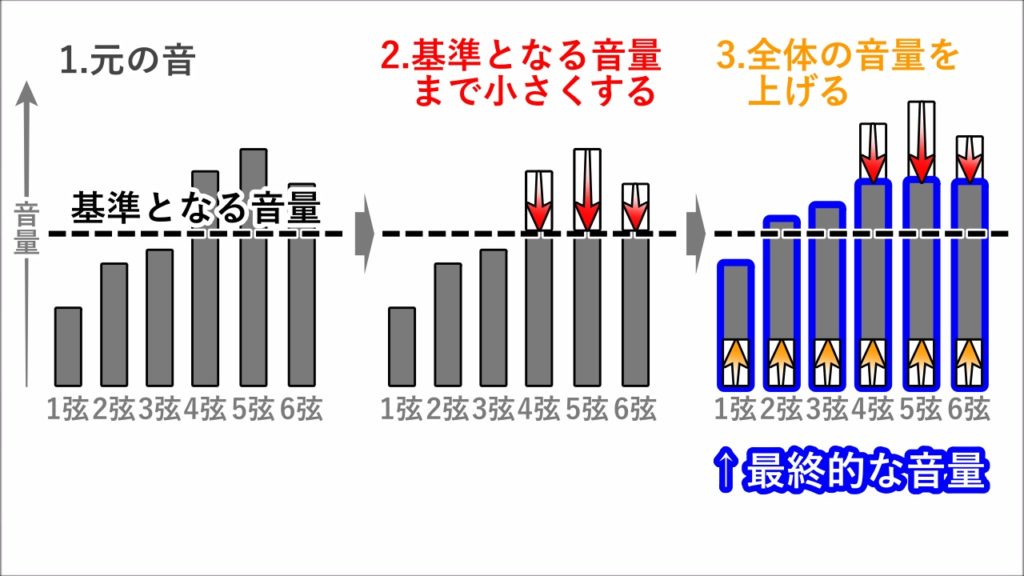

✔︎ 原理としては…

原理としては、以下の画像の3ステップの通りに、音量を均一にしています。

②サスティン(音の持続時間)を伸ばす

「ジャン」とかるく弾いた音を、

「ジャーーーーン」と、持続音がなが〜く伸ばすことが出来ます。

この使い方をすれば、↓ライブ開始直後のジョンのイントロギターのような伸びやかなギタープレイが可能になります。

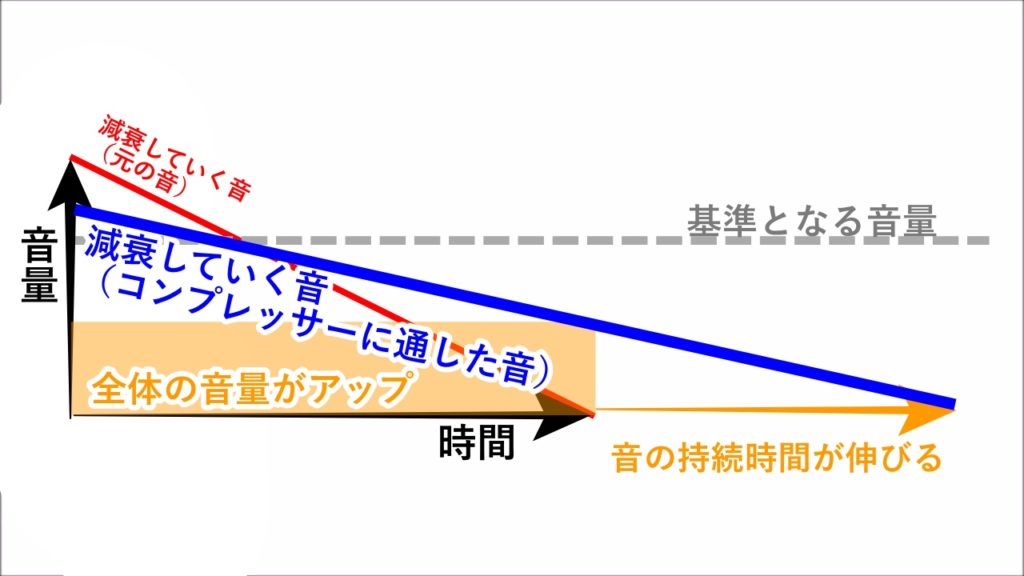

✔︎ 原理としては…

原理としては…本来「消えゆくほどの小さい音」の音量も上げてくれるので、その分だけ音の持続時間もを伸ばすことができます。

③アタック(弦を弾いた瞬間の音)の音量を大きくする

コンプレッサーで弦を弾いた瞬間の音、つまり “アタック” の音量を大きくすることで…「パコパコ、パコパコ」と歯切れの良い音を鳴らすことが出来ます。

カッティングに最適な効果です。(こちらの動画(2:00〜2:13)を見ればイメージが掴めると思います。)

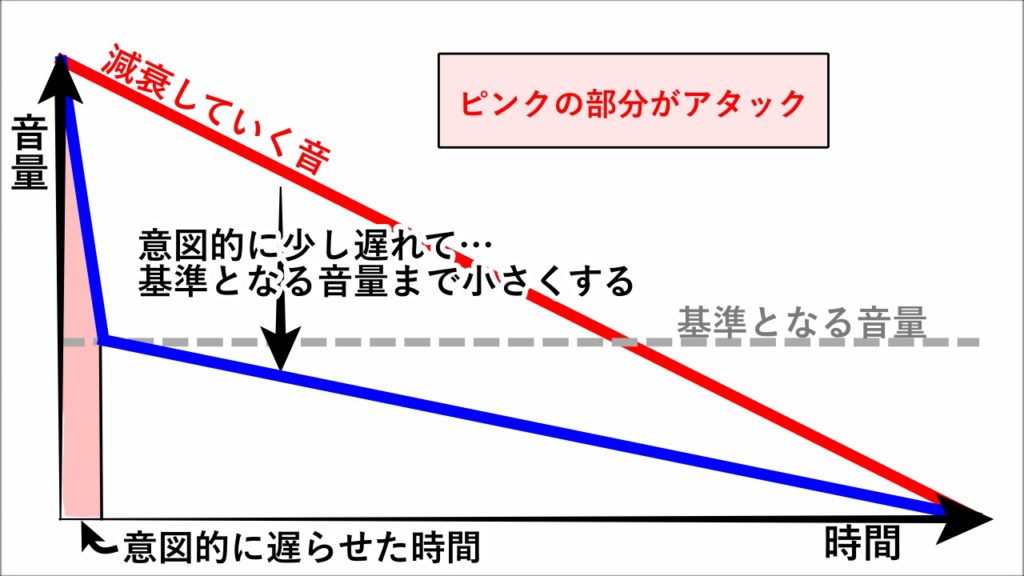

✔︎ 原理としては…

原理としては、コンプレッサーは最初に大きい音(図の赤色の線)を基準となる音量まで下げますが、その音量を下げる効果の発動を意図的に遅らせることで、最初の一瞬だけ音量が大きいサウンド(=アタック)を生むことが出来ます。

おすすめコンプレッサー13選

最後におすすめのコンプレッサーを13台紹介します。

実際に弾いて厳選しています。控えめにいっても、この10台の中にあなたの思い描く「理想のコンプレッサー」はあると思います。是非参考にしてください。

BOSS|CS-3 Compressor Sustainer

ローノイズで音質の変化の少ない「安定感抜群」なコンプレッサーです。僕も愛用してます。僕は曲やバンドに合わせて「音色」を変えたいので、サスティンとアタックをコントロールできるのはマスト。なので、他のコンプを買ってみても、結局コレに行き着いてしまいます…。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

BEHRINGER|CS400 Compressor Sustainer

とにかく安いです(¥3,498 税込) BOSS CS-3の廉価バージョンと考えてOK。筐体の耐久性やノイズ対策は少し残念な点はありますが、CS-3と機能面は全く変わらない優秀なコンプレッサーです。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

MXR|M102 Dynacomp

70年代から長く生産されている「王道」コンプ。細かい設定はできませんが、ダイナコンプでしか生み出せない「独特のアタック感とサスティン」があります。聞き馴染みのあるファンキーな音が鳴らせます。

BECOS|CompIQ MINI Pro Compressor

小さな筐体ながら、プロ仕様の大型コンプレッサーに匹敵する程の機能を兼ね備えています。筐体に敷き詰めたれた複数のノブとボタンで、考えうる限りのコンプ系の機能を全て搭載しているかと思います。また、音としてはなんでも出来るとはいえ、アナログ回路ならではのクリアで自然な音色が得意かなと思います。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

One Control|Lemon Yellow Compressor 4K

コンパクトな筐体にユーザーの「こんなコンプが欲しい」が凝縮されている印象。圧倒的にナチュラルなコンプレッサーかと思います。レコーディング機器に肉薄するピュアで自然なエフェクトを得ることが出来ます。また、変わった使い方としてはGainを上げるとコンプレッションが強まり、Volumeも調節できるので、ここぞというカッティングなど、コンプ✖︎ブースターとして使用するのも面白いかなと思います。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

One Control|Pale Blue Compressor

こちらもBjorn Juhl氏が製作しています。「Lemon Yellow Comp」と同様にとにかくナチュラルな響きを追求しているエフェクターです。派手さはないですが、とにかく「曲や音楽に馴染む」ことに特化しているように感じます。

最大の特徴は以下6つのコントロール・ノブで、超絶細かくコンプレッションを設定できる点かと思います。コンプレッサーでありますが、音域の強弱も設定することができるのでイコライザーの機能も掛け合わせたようなエフェクターになっています。

また、”ロングトランジェントとショートトランジェントを自動的に判別するインテリジェントアタック/ディケイ回路”(公式HP)なる機能を搭載しており、コンプレッサーをかけていないような自然な響きのまま「音を均一にまとめ」「音圧を押し上げて」くれます。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

Effects Bakery|Plain Bread Compressor

安い!サウンドハウスで3,740円で買えます。

高機能ではないがゆえに、余計なことをあまり考えずに直感で使えるコンプレッサーです。独特の食らいつく感じのアタック感が魅力です。

↑「なんか、クリーントーンが綺麗にならないなー」って時はとりあえず繋いでみると音がまとまってキラッと素敵な音になります。個人的にはアタック感が強いので「Comp.ノブ」を絞って、薄めにかけてます。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

XOTIC|SP Compressor

原音とコンプをかけた音を混ぜられる「Blend」ノブの存在が最大の特徴。DIPスイッチを組み合わせることで、薄く音を整えるサウンドから、癖のあるパコッとしたコンプサウンドまで、かなり幅広く設定可能です。

また、VOLUMEノブで音量を上げると若干ミドルが前に出てきます。XOTICの代表作『EP Booster』と同じで、繋ぐだけで音が太く艶が出るような効果を得られます。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

Limetone Audio|Focus

2020年大注目ブランド『Limetone Audio』のコンプレッサーです。サウンドクリエーターの今西さん自身が精力的にYoutubeやtwitterを更新しており、とても身近に感じます。「こんなのが欲しいけど市場にないな…じゃあ作りますか」というように、かゆいところに手がとどく、プレーヤー目線のエフェクターを多く取り揃えているブランドな印象です。

僕もFocus弾いてみましたが、音の抜けがスコンとよくなって、かつ全体的に元気な音になるイメージです。これぞ美しいコンプレッサーという感じです(絶賛)LevelとGianを使って、音のキャラクターも細かく調節できる使い勝手も良いです。今後コンプレッサーのニュースタンダードになる予感がしています。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

Walrus Audio|Deep Six Compressor

『SP Compressor』と同じくBlendノブを搭載しており、Attackノブと共にコンプレッサーのかかり具合を細かく調節できるのが特徴。ワルラスオーディオらしい「王道」なサウンドで、ナチュラル系〜アタック感の強い「パコパコ」系のどちらに偏ることもないスタンダードなコンプです。

▼詳しくレビューしてますので↓こちらの記事もご覧ください。

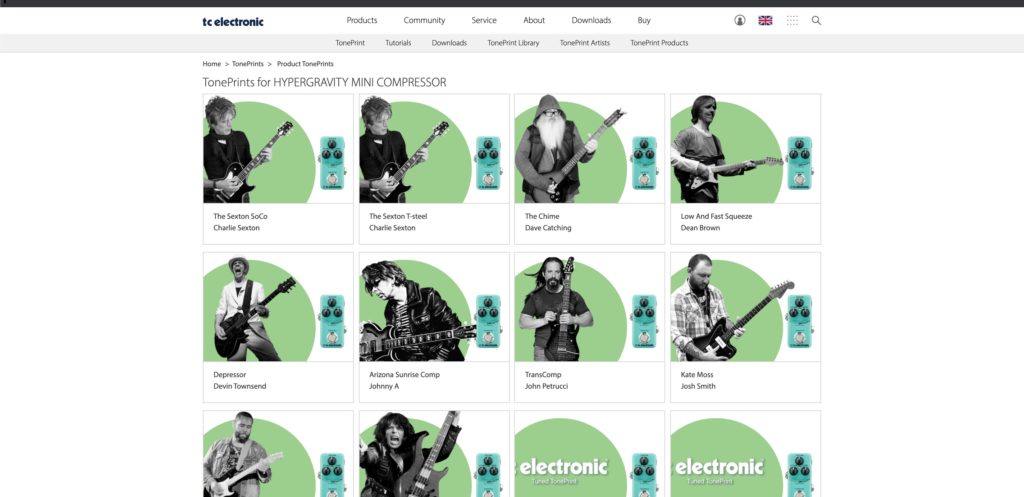

TC ELECTRONIC|HyperGravity Mini Compressor

『HyperGravity』をひと回りサイズダウンさせた小型モデルです。軽量化は正義です。機能もほぼ引き継いでおります。

唯一無二の機能「TonePrint」を搭載しており、エフェクトアルゴリズムの内部チューニングを変更したり、ノブの機能を「再定義」することができ、有名ギタリストの設定をそのままインストールすることも可能です。

▼詳しいレビューはこちらの記事をご覧ください。

A.Y.A tokyo japan|R-COMP

70年代に発売されていた伝説のコンプレッサー「ROSS COMPRESSER」の回路を再現しています。ROSS COMPRESSER発売当時のパーツのほとんどが電子パーツのROHS化(環境基準)により廃盤になっている中、長年の研究で代替の基盤を作り上げ、サウンドの特徴をほぼキープする事に成功しており、国内外で高い評価を受けています。

ナチュラルで美しい音を作りたいという方におすすめです。コントロールは2つのノブのみでシンプルで使いやすい操作性も嬉しいポイント。

▼詳しいレビューはこちらの記事をご覧ください。

JHS Pedals|Whitey Tighty

コンパクトな筐体と自然な効果が特徴的なコンプレッサーです。原音の良さを一切損わずに自然に「音の粒」を揃えてくれるクラシックな一台です。FET(フィールド・エフェクト・トランジスタ)が搭載され「アタック」と「リリースタイム」の遅延を解消する機能が秀逸な逸品です。コントロールもシンプルで迷いなく使用できるかと思います♪

▼詳しいレビューはこちらの記事をご覧ください。

以上です。_(:0 」∠)_